土質試験・改良土の六価クロム

室内土質試験

軟弱な地盤の改良や、路床・路盤材料の評価では、試験規格により定められた方法で材料の基本特性を評価することが重要です。

当社ではボーリング等により採取、送付された材料について、以下に示す室内土質試験をご要望の試験規格により承ります。

| 分 類 | 試験項目 |

|---|---|

| 物理性試験 | 土粒子の密度、含水比、粒度分布、液塑性限界、湿潤密度、乾燥密度ほか |

| 化学性試験 | pH-H₂O、pH-H₂O₂、EC、CEC、強熱減量、有機炭素含有量、腐植含有量ほか |

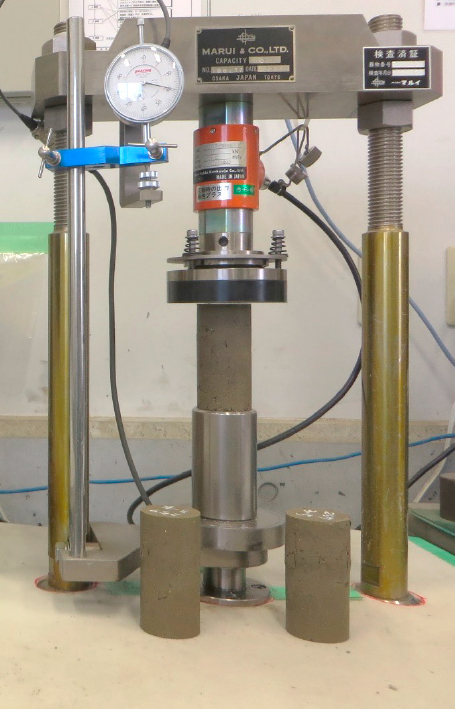

| 力学性試験 | 一軸圧縮試験、締固め、CBR、透水性、コーン指数、ベーンせん断ほか |

| 岩石等試験 | 岩石の密度、岩石の(促進)スレーキング、酸性化可能性、吸水膨張ほか |

| 路盤・路床材試験 | 粒度、微粉分、容積質量、すり減り、修正CBR、安定処理混合物の評価ほか |

六価クロム溶出試験

セメントまたはセメント系固化材を用いた地盤改良工事では、改良した土(改良土)について環境庁告示46号に定める六価クロム溶出試験※を実施する必要があります。

●六価クロム溶出試験が必要となる固化材の種類

- ● 普通ポルトランドセメント

- ● 高炉セメント

- ● セメント系固化材

- ● 石灰系固化材

●六価クロム溶出試験の対象となる工法

- ● 深層混合処理工法

ー粉体噴射撹拌

ー高圧噴射撹拌

ースラリー撹拌 等 - ● 薬液注入による地盤改良工

- ● 表層混合処理工法

- ● 路床安定処理工

- ● セメント安定処理工法による舗装工

- ● 地中連続壁工による仮設工

- ● 盛土

- ● 埋戻

- ● 土地造成工法

試験の概要

| 試験方法 | 試験の実施時期 | 試験材料 |

|---|---|---|

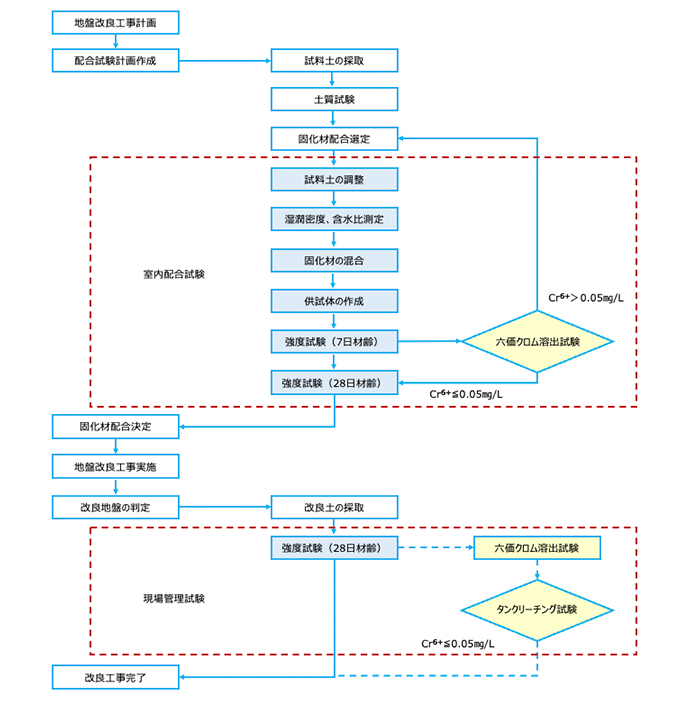

| 試験方法1(事前試験) | 室内配合試験時 | 現場添加量に最も近い配合の供試体材齢7日が基本 各土層または各土質ごとに実施 |

| 試験方法2(事後試験) | 地盤改良施工後 | 改良された地盤から搾取した試料材齢28日が基本 |

| 試験方法3(タンクリーチング試験) | 試験方法2の結果判明後 | 試験方法2で六価クロム濃度が最も高かった箇所 |

試験方法1において、検液中の六価クロム濃度が0.05㎎/L以下である場合は、試験方法2、3を実施する必要はありません。ただし、改良しようとする土が火山灰粘性土(赤ぼく、関東ローム、鹿沼土など)の場合は、すべての試験を実施する必要があります。

※参考:国土交通省通知「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)」のページへのリンク

https://www.mlit.go.jp/tec/content/001725946.pdf

● 分析・報告体制

当社は、資料の前処理及び事務処理を大幅に効率化しています。

- ● 自動溶出試験装置による迅速対応(最短、試料到着翌営業日速報)

- ● 検体管理、データ処理を自動化し、信頼性向上と迅速処理を両立しています。

バーコードによる検体管理、野帳、報告書にデータを自動取りこみし、報告書を自動作成するなど。

試料到着後3日で濃度計量証明書を発送する体制を取っており、建設工期の短縮に大きく貢献しています。 正確な試験結果を業界最速レベルでご提供しています。

安定処理土試験(固化材試験)

セメント系固化材による室内配合試験、現場管理試験、六価クロム溶出量試験を同一事業所内でワンストップで実施可能です。

●地盤改良工事における室内配合試験、現場管理試験フロー図

品質管理試験における改良地盤の強度不足においては、固化材の配合量推定や、土壌中の有機物、腐植含量調査等により固化不良の要因解析、対策法の提案などのコンサルティングも承ります。

関連する技術はこちら

一軸圧縮試験

一軸圧縮試験 六価クロム分析

六価クロム分析